加賀友禅振袖について

カテゴリー:

加賀友禅本振袖

振袖

加賀友禅の特徴

京友禅も加賀友禅も宮崎友禅斎が基礎を作りましたが、時代の変遷とともにそれぞれの特徴が生まれました。 加賀友禅は落ち着きのある写実的な草花模様を中心とした絵画調の柄であるのに対し、京友禅は流麗な集合配列模様を特徴としています。 それは加賀の武家文化、京の公家文化それぞれの社会背景に支えられたことによると考えられます。 絵画調の柄を特徴とする加賀友禅は、写実性を強めるため、白上がりの線の太し細しの変化が装飾効果をも高めています。 ボカシや虫喰いの技法もよく使われています。京友禅が内側から外側にボカシてあるのに対し、加賀友禅では逆に外側から内側に向かってボカシてあるのが一般的な特徴といえます。

加賀五彩

加賀友禅は「加賀五彩」とよばれる臙脂・藍・黄土・草・古代紫の五色で構成され、京友禅より沈んだ色調が特徴です。 デザインは写実的で、武家風の落ち着いた趣があり、刺繍や箔押しを使わずに、「ぼかし」や「虫食い」などの表現でアクセントをつけています。 ぼかしの方法も、京友禅が内側から外に向かってぼかしているのに対し、加賀友禅は外側から内側に向かってぼかします。

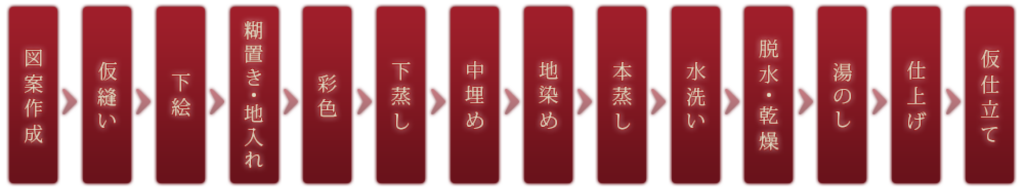

手書き友禅の工程

加賀友禅は、図案の作成→下絵→糊置→彩色→中埋め→地染→蒸し・水洗いと、主な工程だけでだけで7~8工程、実際には10数工程に分かれています。 主な工程だけで8つあり、そのすべての過程で熟練の技術が求められます。 一点一点、根気と時間をかけて仕上げられる手描き友禅は、それゆえに高い価値を誇ります。

落款(らっかん)

加賀で作家と称されるには加賀染振興協会に「落款」登録されなければなりません。 そのためには、工房を営む作家の下で師について加賀友禅の技法を学びます。 そして、師匠が7年以上の修行で作家として独立するにふさわしい技量を身につけたと判断した時に、加賀染振興協会の会員2名の推薦(師匠ともう一人の会員)と2名が規定に従った申請書に署名して協会に提出します。 これを認可されると、落款の登録と協会の会員資格が得られる仕組みになっています。